La COARCTATION DE L'AORTE

Description

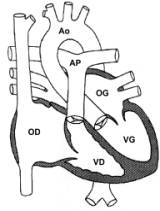

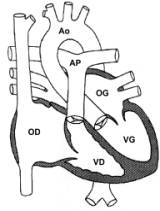

Le terme "coarctation de l'aorte" signifie un rétrécissement de l'aorte dans sa portion descendante (figure 1). Ce

rétrécissement gêne le passage du sang dans sa route vers la partie inférieure du corps.

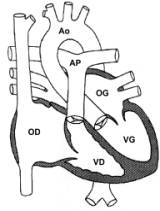

figure 1a |

figure 1b |

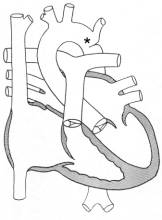

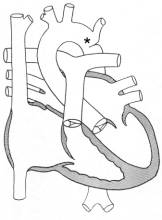

figure 1b : en cas de coarctation de l'aorte, il existe un rétrécissement de l'aorte, juste après l'émergence des vaisseaux du cou (*).

On distingue habituellement la coarctation se présentant chez le nouveau-né et celle se manifestant plus tard.

Lorsque la coarctation se présente en période néonatale (décrite comme forme "néonatale"), le canal artériel est souvent encore perméable (figure 2). Le

canal artériel est un petit conduit présent normalement pendant la vie foetale entre l'aorte descendante et l'artère pulmonaire. Celui-ci permet au sang

éjecté par le ventricule droit de court-circuiter les poumons, peu fonctionnels avant la naissance. Ce canal doit normalement se fermer pendant la première

semaine de vie. Lorsqu'un nouveau-né présente une coarctation, initialement, le canal artériel permet d'amener du sang vers l'hémicorps inférieur, court-circuitant

ainsi l'endroit rétréci de l'aorte, mais également les poumons. Ce sang qui n'est pas passé par les poumons est bleu (désoxygéné), ce qui peut donc donner un aspect

plus "cyanosé" ("bleu") à l'hémicorps inférieur. C'est souvent lors de la fermeture du canal que le nouveau-né va avoir des signes cliniques. En effet, la fermeture

du canal, qui se fait au moyen de petits muscles engainant le canal, va également serrer davantage la coarctation. La perfusion sanguine et, par conséquence, la bonne

fonction des différents organes de l'hémicorps inférieur (reins, foie, intestins ...) est alors insuffisante. Le ventricule gauche fait alors face à un obstacle

important et peut rapidement se fatiguer (décompensation cardiaque) et amener à l'état de choc cardiogénique (mauvaise vascularisation de tout le corps avec

hypotension artérielle). Chez les nouveau-nés présentant une coarctation, la crosse de l'aorte est très souvent (mais pas toujours) plus petite que normalement (hypoplasie

de la crosse de l'aorte), ce qui majore encore l'obstacle (figure 2). Il peut également y avoir d'autres anomalies associées comme une CIV (communication interventriculaire),

une bicuspidie aortique (présence de 2 feuillets au niveau de la valve aortique, à la place de 3 normalement) avec ou sans sténose aortique associée, une sténose

mitrale ...

En dehors de la période néonatale, la coarctation se présente plus souvent comme un rétrécissement localisé, sans canal artériel perméable et sans hypoplasie trop

importante de la crosse de l'aorte. Ceci est en général appelé la forme "adulte", bien qu'elle puisse également se rencontrer chez le très jeune enfant (figure 2). Le

développement plus progressif de l'obstacle engendre ici un épaississement du muscle cardiaque qui parvient ainsi (au début en tout cas) à vaincre l'obstacle. Ceci

engendre toutefois un excès de pression (hypertension artérielle) en amont de l'obstacle (hémicorps supérieur : cerveau, bras, artères coronaires), ayant des conséquences

néfastes. Il peut également y avoir des anomalies associées, en particulier la bicuspidie aortique.

figure 2a |

figure 2b |

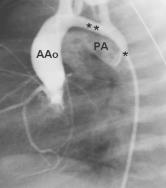

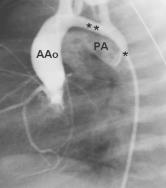

figures 2 : angiographies (c'est-à-dire images radiographiques d'injections de produits de contraste) de l'aorte.

la figure 2a montre une "forme néonatale" avec hypoplasie de la crosse de l'aorte (**) et canal artériel encore ouvert permettant de visualiser l'artère pulmonaire (PA).

la figure 2b montre une "forme adulte" avec rétrécissement plus localisé (*).

La coarctation peut s'inscrire dans un contexte de malformation cardiaque plus complexe comme le ventricule unique, le canal atrioventriculaire complet. Nous

ne parlerons dans cet article que de la coarctation isolée ou se présentant comme la malformation principale. La coarctation représente à peu près 5 % des malformations

cardiaques congénitales. Elle peut, bien que rarement lorsque la coarctation est isolée, s'associer à d'autres malformations non cardiaques ou être associée à des anomalies

chromosomiques comme le syndrome de Turner par exemple.

Présentation clinique

Forme néonatale : les premiers signes cliniques se manifestent rarement avant 48 heures de vie. Le pédiatre pourra constater une diminution des pouls fémoraux à la palpation des plis

de l'aine. En effet, vu l'obstacle, la tension artérielle est moindre dans les artères en aval de l'obstacle (jambes) qu'en amont (bras). La palpation des pouls

fémoraux fait partie de l'examen systématique du nouveau-né mais n'est pas toujours aisé, surtout si l'enfant est agité ou pleure. Un souffle pourra être entendu, surtout dans le dos,

correspondant au passage de sang par l'endroit rétréci. Parfois, une cyanose de l'hémicorps pourra être constatée ou mesurée par la saturation percutanée (mesure du contenu en oxygène).

Si la coarctation est serrée et après fermeture plus ou moins complète du canal artériel, l'enfant présentera rapidement des signes de décompensation cardiaque et de mauvaise

perfusion sanguine : pâleur, respiration rapide (surtout lors des biberons), faible réactivité. L'examen clinique du pédiatre pourra mettre en évidence outre les signes mensionnés

ci-dessus une tachycardie (battement trop rapide du coeur) et tachypnée (respiration rapide), une hépatomégalie (foie gonflé), une mauvaise perfusion sanguine surtout au niveau des

membres inférieurs et une tension artérielle plus élevée au bras droit qu'aux membres inférieurs (gradient de tension). En présence de ces signes cliniques, la prise en charge constitue

une urgence médicale car la vie de l'enfant peut être en danger (cfr ci-dessous).

Forme adulte : la coarctation se présente souvent plus tard et de façon plus insidieuse. Les patients sont souvent asymptomatiques. Parfois, on note une fatigue ou des crampes aux membres

inférieurs, surtout lors des efforts. Ceci s'explique par la mauvaise perfusion des jambes. Lorsque la coarctation a engendré une hypertension artérielle de longue durée, celle-ci peut donner

des symptômes tels céphalées et saignements de nez. Le diagnostic est cependant, le plus souvent, posé à la suite de l'auscultation d'un souffle cardiaque dans le dos, ou à la suite de la

découverte d'un excès de tension artérielle au membre supérieur droit. L'examen clinique montrera en plus des pouls fémoraux diminués, une différence de tension artérielle anormale entre les

membres supérieurs (surtout bras droit) et les membres inférieurs. Lorsque la coarctation reste non diagnostiquée pendant plusieurs décennies, les complications que peuvent présenter les

patients sont liées à l'excès de tension artérielle (hémorragie intracranienne, accident vasculaire cérébral, etc...), et à la surcharge de travail pour le coeur (décompensation cardiaque).

La prise en charge médicale

Le diagnostic de coarctation reste difficile pendant la grossesse en raison du fait que le canal artériel est largement ouvert pendant la vie foetale, ce qui peut masquer la coarctation.

Toutefois, un développement un peu ralenti du ventricule gauche (asymétrie des ventricules) ou une dilatation du ventricule droit peuvent être des signes évocateurs de développement néonatal de

coarctation et peuvent justifier une surveillance rapprochée pendant les premiers jours de vie.

Lorsqu'un diagnostic de coarctation est posé dans les premiers jours de vie (forme néonatale), la prise en charge médicale peut être une urgence médicale. L'enfant devra être transféré

dans un centre de cardiologie pédiatrique, où le cardiologue pédiatre confirmera par échocardiographie la suspicion clinique de coarctation. Cet examen permettra également d'exclure d'autres

lésions associées et de vérifier le degré de défaillance du coeur (réduction de contractilité du coeur gauche). Lorsque l'enfant présente des signes de défaillance cardiaque à l'examen clinique

ou à l'échocardiographie, un traitement par perfusion de prostaglandines (prostin VR®) pourra être administré afin de ré-ouvrir le canal artériel et stabiliser par là l'état clinique de l'enfant.

Ceci nécessite parfois l'admission en soins intensifs pédiatriques. Ensuite une intervention chirurgicale devra être programmée dans les heures ou jours suivant l'admission, en fonction de l'état

clinique de l'enfant.

Lorsque le diagnostic de coarctation est posé plus tard, sur base d'un souffle, d'une hypertension artérielle ou d'une différence de tension artérielle entre les membres supérieurs et

inférieurs, la prise en charge n'est plus une urgence. Une consultation de cardiologie pédiatrique sera en général proposée pendant laquelle le cardiologue pédiatre confirmera par échocardiographie la

coarctation et vérifiera l'absence de lésions associées. Chez le jeune enfant, l'échocardiographie est en général suffisante pour bien décrire la crosse de l'aorte et la coarctation. Chez le plus

grand enfant, il sera parfois nécessaire de compléter la mise au point par une résonance magnétique ou par une angiographie (cathétérisme cardiaque avec injection de produit de contraste), afin de bien

visualiser l'anatomie de l'aorte. Ceci est important car chez l'enfant de plus de 1 an, si la lésion est très localisée, sans hypoplasie de la crosse de l'aorte et pas trop serrée, une dilatation par

ballonnet (cathétérisme cardiaque) peut être proposée. La chirurgie sera par contre proposée d'emblée chez l'enfant de moins de 1 an ou lorsque la coarctation est très serrée ou associée à une

hypoplasie de la crosse de l'aorte. Parfois, avant l'intervention par cathétérisme ou par chirurgie, il sera prudent de débuter un traitement par médicaments anti-hypertenseurs (beta-bloquants). En effet,

l'intervention (surtout la chirurgie) peut engendrer une brusque élévation de la tension artérielle pendant les heures voire jours suivant l'intervention, ce qui peut être dangereux pour l'enfant.

L'administration de beta-bloquants avant l'intervention minimise ce risque.

La dilatation au ballonnet

La dilatation au ballonnet (angioplastie percutanée) consiste à introduire, en général via l'artère fémorale (pli de l'aine), une sonde montée d'un ballonnet. Lorsque la sonde est à l'endroit de la

coarctation, le ballon est gonflé doucement quelques fois. Le ballon dilate ainsi la zone rétrécie. Le ballon est ensuite retiré. Des mesures de pressions et des angiographies sont réalisées en fin

de procédure afin de vérifier l'effet de la dilatation. Chez l'adolescent ou l'adulte, il sera parfois décidé d'introduire un stent, c'est-à-dire un treillis métallique, qui sera dilaté à l'endroit de

la coarctation au moyen d'un ballon, afin qu'il s'applique parfaitement à la paroi et maintienne l'aorte en position bien ouverte. Le ballon sera retiré mais le stent laissé en place.

La dilatation au ballon nécessite, comme tout cathétérisme interventionnel, une anesthésie générale. L'enfant sera donc hospitalisé en général pendant 2-3 jours.

L'angioplastie percutanée est réservée aux enfants de plus de 1 an, présentant une coarctation pas trop serrée et sans hypoplasie de la crosse. Dans ces conditions, la dilatation est efficace dans plus

de 80 % des cas. Les cas rebelles devront être confiés aux chirurgiens. Les complications de la dilatation au ballon sont rares mais existent. Le ballon peut léser l'artère fémorale ce qui peut provoquer

soit un saignement important (hémorragie), soit une occlusion (thrombose). Si il y a occlusion, un traitement par Fraxiparine® (en intra-veineux ou sous-cutané) sera administré afin d'essayer de reperméabiliser

le caillot. Dans moins de 5 % des cas, la dilatation peut déchirer de façon trop importante l'aorte qui alors se dilate (anévrisme). Cet anévrisme est souvent bien toléré mais, lorsqu'il est important, il peut

nécessiter une intervention chirurgicale ou par cathétérisme.

La chirurgie

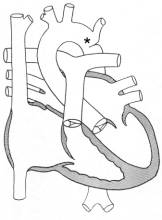

La chirurgie est réservée aux nourrissons, aux enfants présentant une forme très serrée ou avec hypoplasie de la crosse ou aux échecs de la dilatation au ballonnet. Plusieurs techniques sont possibles

en fonction de la morphologie de la crosse. Lorsque la coarctation est localisée, le chirurgien enlèvera simplement l'endroit rétréci et ramènera les deux bouts ensemble (anastomose bout-à-bout) Dans les

cas plus étendus, une reconstruction plus ou moins importante de l'arche sera nécessaire. Certaines de ces techniques nécessitent la mise en place d'une assistance circulatoire (machine coeur-poumon

artificiels) afin d'assurer la circulation du cerveau et des organes abdominaux pendant la reconstruction.

L'intervention chirurgicale sera toujours suivie d'un séjour, en général bref (24-48 heures), aux soins intensifs. L'enfant sera hospitalisé pendant 8 à 10 jours après la chirurgie.

Les complications sont rares et essentiellement liées à l'incision et la plaie (saignements, infections, complications respiratoires, chylothorax, ...). Toutefois, lorsque l'enfant est opéré en bas âge

(surtout avant 3 mois), le risque de récidive (re-coarctation) existe par cicatrisation excessive. Ce nouvel obstacle pourra toutefois, en général, être aisément levé par dilatation au ballon. Rappelons

la majoration de l'hypertension que peuvent présenter certains enfants dans les premiers jours suivant l'intervention (voir ci-dessus).

L'avenir

Le pronostic des enfants traités pour coarctation est très bon et permet dans la majorité des cas une vie tout-à-fait normale. La pratique de sport est autorisée dans quasi tous les cas. La persistance

ou la réapparition d'un certain degré de rétrécissement est cependant possible et nécessite un suivi régulier surtout chez les enfants traités en bas âge et dans les premières années suivant l'intervention.

Il est actuellement bien connu que les patients qui ont présenté une coarctation de l'aorte, même si celle-ci a été traitée de façon adéquate, sont plus à risque de développer de l'hypertension artérielle à

l'âge adulte. Il est donc conseillé aux patients de surveiller de façon occasionnelle leur tension artérielle (par exemple chez le médecin traitant, lorsqu'ils consultent pour autre chose ou, le cas échéant,

au moins une fois par an).

L'endocardite

Les enfants porteurs d'une coarctation, même après intervention, sont à risque d'endocardite. L'endocardite est une infection par microbes (infection bactérienne). Cette infection peut se localiser au niveau des

valves ou au niveau des parois du coeur et des vaisseaux. Cette infection peut alors provoquer des véritables abcès, des "végétations" (genre d'amas de microbes), qui peuvent sérieusement abîmer les structures

du coeur et mettre en danger la vie de l'enfant ou de l'adulte. Le risque d'endocardite existe chez toutes les personnes porteurs de lésions ou cicatrices au niveau du coeur, bien que le risque varie en

fonction du type de lésion. On distingue ainsi les lésions à haut risque, à moyen risque et à faible risque. Les coarctations constituent des lésions à moyen risque. Malgré ces termes, le risque de contracter une

endocardite reste faible à notre époque où les antibiotiques sont facilement utilisés mais ce risque n'est certainement pas nul. Il peut être fortement réduit si un certain nombre de précausions sont prises. En effet,

la survenue d'une endocardite nécessite le passage de microbes dans le sang et ainsi dans le coeur. Ceci ne se fait pas comme ça ! Les situations pouvant entraîner le passage de microbes dans le sang sont les

interventions chirurgicales, les interventions dentaires (la bouche est pleine de microbes), la présence de caries, les infections de peau, les autres infections bactériennes (angine ou otite bactérienne, etc...)

non soignées. Les mesures suivantes doivent donc être prises chez tout enfant ou adulte ayant présenté une coarctation :

- maintenir une excellente hygiène dentaire (brossage quotidien des dents)

- aller au moins une fois par an chez le dentiste (à partir de 3 ans)

- en cas de soins dentaires (extractions dentaires, traitement de caries ...) prévenir le dentiste que votre enfant a présenté une coarctation. Une dose d'amoxycilline (clamoxyl® par exemple) (ou autre antibiotique en

cas d'allergie) doit être donnée une heure avant les soins

- en cas de fièvre, ou infection de la peau, il est impératif de consulter un médecin qui décidera de l'opportunité ou non de débuter un traitement antibiotique (en cas de fièvre d'origine virale, les antibiotiques

n'ont aucun effet !)

- en cas d'intervention chirurgicale, l'anesthésiste doit se référer aux recommandations en terme de prévention d'endocardite pour décider de l'administration des antibiotiques avant le geste chirurgical.

Toutes ces mesures sont importantes car le diagnostic d'endocardite peut être difficile et le traitement long et difficile. Les signes qui peuvent alerter le patient et les parents sont essentiellement des pics fébriles

qui peuvent être très rapprochés et importants mais également peu nombreux et peu sévères. Le patient peut progressivement, mais pas toujours, présenter des signes d'altération de l'état général : fatigue, pâleur, manque

d'appétit, transpirations nocturnes. Si l'endocardite endommage le coeur (souvent tardif), des signes cardiaques autres peuvent apparaître. Le diagnostic se fait en faisant plusieurs prises de sang pour essayer de trouver

le microbe. L'échocardiographie peut parfois montrer les végétations ou lésions cardiaques engendrées par l'infection. Le traitement comprend minimum 6 semaines d'hospitalisation pour administration par voie intraveineuse

d'antibiotiques. Une minorité de patients nécessitera une intervention chirurgicale pour réséquer les végétations ou réparer les lésions engendrées par l'infection.

En conclusion, que peut-on retenir ?

La coarctation de l'aorte est une malformation cardiaque fréquente qui, lorsqu'elle est isolée, présente un très bon pronostic. La présentation clinique est variable surtout en fonction de l'âge. Le traitement est nécessaire

lorsque la coarctation est significative, le plus souvent par chirurgie mais parfois par cathétérisme cardiaque interventionnel (dilatation au ballon). Il sera important de surveiller la tension artérielle car les patients

ayant présentés une coarctation sont plus à risque d'hypertension artérielle tardive. La prévention de l'endocardite est nécessaire.

(dossier réalisé par le Professeur Caroline Ovaert)